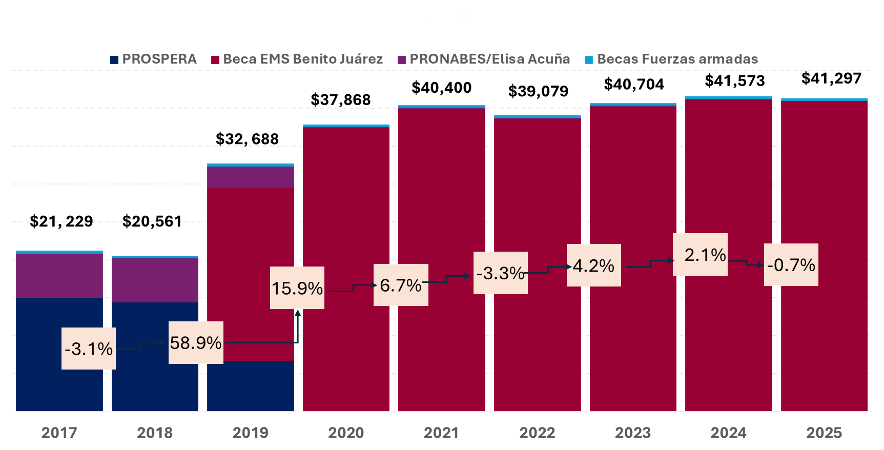

Por Marco A. Fernández, Daniel Hernández y Noemí Herrera Programa de Educación En teoría, las becas Benito Juárez son un salvavidas contra la desigualdad educativa. En la práctica, los datos dicen otra cosa: flotan, pero no rescatan a quienes más se están hundiendo. La más reciente Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) muestra que, tras seis años, más de 40 mil millones de pesos anuales y un cambio de diseño de focalizado a universal, el programa ha beneficiado proporcionalmente más a los hogares con mayores ingresos. La matrícula en bachillerato apenas se ha movido, el abandono escolar sigue alto y la cobertura universal, comprometida para 2023, ha quedado olvidada. Desde finales de los noventa, programas como Progresa, Oportunidades y Prospera siguieron una lógica clara y respaldada por evaluaciones: priorizar a quienes enfrentaban más barreras para seguir estudiando. Esa fórmula se mantuvo durante dos décadas, hasta que en 2019 el gobierno federal dio un giro radical: eliminó la focalización y estableció un esquema “universal”. Al mismo tiempo, el presupuesto para becas en educación media superior casi se duplicó, pasando de 21 mil a más de 41 mil millones de pesos anuales (constantes). El objetivo era declarado: eliminar las barreras económicas para que más jóvenes —sobre todo los de mayor vulnerabilidad— ingresaran y permanecieran en el bachillerato. Seis años después, la pregunta es inevitable: ¿el cambio cumplió lo que prometía o terminó beneficiando más a quienes menos lo necesitaban? Para responder, analizamos datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) en tres momentos clave: 2018, antes del cambio de esquema a “universal”; 2022, tras su implementación; y 2024, con el modelo ya consolidado. El análisis se enfocó en jóvenes de 15 a 17 años, edad normativa para cursar la media superior, observando tanto su asistencia escolar como su acceso a becas, con especial atención a su nivel de ingreso, año escolar y entidad federativa. En 2018, la brecha en asistencia al bachillerato seguía siendo amplia. Como se puede ver en el cuadro 1, estaban inscritos en educación media superior tres de cada cuatro jóvenes (76.4 %) de 15 a 17 años del quintil con mayores recursos económicos (V), En contraste, en el quintil con menores ingresos apenas poco más de la mitad (51.1 %) asistía a este nivel. La diferencia no estaba sólo en cuántos estudiaban, sino en dónde lo hacían. Entre los jóvenes en situación de pobreza que asistían a bachillerato, prácticamente todos estaban en una escuela pública: 49.6 % de 51.1 %, equivalente a 97 % de este estudiantado. En cambio, entre los más acaudalados, solo dos de cada tres estudiaban en una escuela pública (53.8 % de los 76.4%) y el tercio restante acudía a planteles privados.

Publicado el 02 sep. 2025

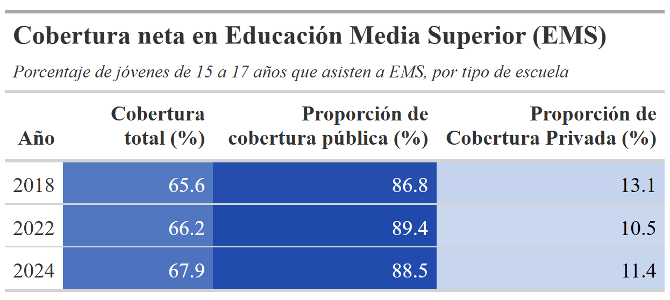

Más becas, menos equidad

El acceso a becas también mostraba un patrón: en las escuelas públicas, 44.3 % de los estudiantes con menos recursos no contaba con apoyo; entre los de ingresos familiares más altos, no recibía beca 84.2 %. En otras palabras, antes de 2019, la política de becas seguía priorizando a quienes más la necesitaban. Para 2022, ya con la “universalización” de las becas en marcha, los datos mostraban que la promesa de llegar a todos no se tradujo en un avance para quienes más las necesitaban. Entre los jóvenes de 15 a 17 años del quintil más vulnerable (I) que asistían a un bachillerato público, 41.7 % seguía sin beca. En cambio, en el quintil más privilegiado (V), la proporción de estudiantes de escuelas públicas sin beca cayó a la mitad, hasta 45.9 %. Es decir, una parte sustancial del gasto adicional terminó en hogares con mayores ingresos. De hecho, seis de cada diez jóvenes de este grupo asistían a planteles públicos y recibían beca, una cobertura muy superior a la del esquema previo, en un segmento donde no hay evidencia de que el apoyo económico fuera determinante para la continuidad de sus estudios. Quizá el dato más revelador es que, pese al cambio de reglas y al aumento histórico del presupuesto, la cobertura neta en educación media superior prácticamente no se movió (cuadro 2). En 2018, cuando las becas aún se entregaban con criterios de focalización socioeconómica, 65.6 % de los jóvenes de 15 a 17 años asistía al bachillerato. Para 2022, ya con la universalización en marcha y más de 40 mil millones de pesos anuales sobre la mesa, la cobertura apenas subió a 66.2 %: un avance de 0.6 puntos porcentuales. La comparación es inevitable: entre 2012 y 2018, sin becas masivas, pero con dos cambios normativos clave —la obligatoriedad de la media superior (2012)— la cobertura creció nueve puntos porcentuales, de 56.6 % a 65.6 %. Un salto del 15 %. Por el contrario, entre 2018 y 2024, el aumento acumulado fue de apenas 2.3 puntos, de 65.6 % a 67.9 %. Un crecimiento del 3.5% que deja claro que el nuevo enfoque no se tradujo en un impulso real al acceso al bachillerato. Hay que señalar que en 2012 se tenía un sistema de apoyos focalizados a la asistencia a la escuela de personas de hogares en pobreza, establecido para media superior en 2001.

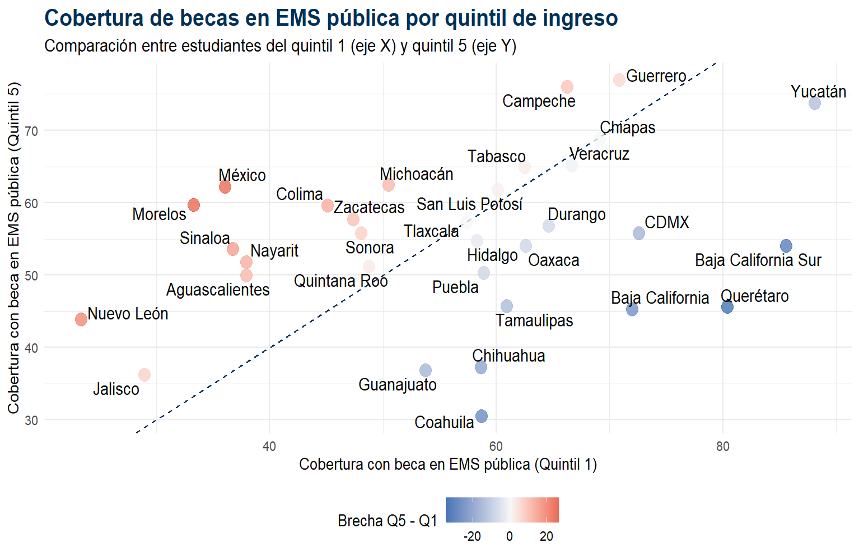

La ENIGH 2024 no deja lugar a dudas: el gobierno no corrigió el rumbo de su política de becas y los resultados educativos siguen sin aparecer. La participación en el bachillerato entre los jóvenes de hogares con menores ingresos per cápita se encuentra en 55 %, apenas 1.4 puntos porcentuales más que en 2022. Además, la proporción de estudiantes de familias de bajos ingresos que asisten a planteles públicos sin beca permanece prácticamente igual, en 41.5 %. La misma beca, 32 maneras de aplicarla Así como la cobertura varía según el ingreso del estudiante, también cambia radicalmente según el estado en el que vive. En teoría, las becas para educación media superior operan bajo un mismo diseño nacional. Pero en la práctica, su implementación revela al menos 32 realidades distintas. El gráfico compara la cobertura de becas en la educación media superior pública en cada entidad federativa entre estudiantes del quintil de menores recursos (eje X) y del quintil de mayores ingresos (eje Y). La diagonal representa el punto de equidad perfecta: donde la probabilidad de recibir una beca es igual, sin importar el nivel socioeconómico. En varios estados, los jóvenes de mayores ingresos tienen más acceso al programa que sus pares en situación de pobreza. Las entidades ubicadas por encima de la diagonal —marcadas en rojo— reflejan este patrón regresivo. Destaca el caso del Estado de México, donde 62 % del quintil más privilegiado tiene beca, frente a sólo 36 % del quintil más vulnerable. Una brecha de 26 puntos porcentuales en contra de quienes más necesitan el apoyo. Este patrón no es aislado ni atribuible al tamaño poblacional. En estados como Morelos, Colima o Nayarit —con poblaciones pequeñas y supuestamente más gestionables— se observan desigualdades similares. En Morelos, por ejemplo, la cobertura entre los jóvenes de mayores recursos alcanza 59.7 %, mientras que entre los de menos ingresos apenas llega a 33.3 %. Colima y Nayarit muestran brechas negativas de 14.5 y 13.8 puntos porcentuales, respectivamente. Por el contrario, algunos estados sí logran que las becas funcionen como instrumento de equidad. Querétaro es el caso más claro: 80 % del quintil más bajo recibe beca, frente a 45 % del quintil más alto. Una diferencia positiva de 34 puntos. También destacan Baja California Sur, Coahuila y Chihuahua, donde los apoyos benefician más a quienes enfrentan mayores carencias. La ubicación y el color de cada punto en el gráfico hacen evidente lo que el discurso oficial no reconoce: no existe una sola política de becas, sino múltiples versiones bajo un mismo nombre. En algunos estados, las becas ayudan a cerrar brechas; en otros, las profundizan. Mientras en unas entidades el acceso para los quintiles de mayor nivel de pobreza roza en 80 %, en otras no supera 40 %. Todo eso ocurre bajo el mismo programa, con el mismo marco operativo, pero con resultados opuestos. La beca llega tarde La desigualdad no está únicamente en quién recibe una beca, sino en cuándo la recibe. Y ahí hay una falla operativa que ya habíamos advertido en el informe de gobernanza de Aprender Parejo: las becas no se están entregando desde el primer semestre, justo cuando más se necesitan para evitar el abandono escolar. El primer año de bachillerato es el punto de mayor riesgo de deserción: las y los estudiantes llegan con rezagos, sin redes de apoyo y con incertidumbre económica. Sin embargo, en 2018 apenas 27.6 % de quienes cursaban primer año recibían beca, y para 2024 la cifra cayó a 24.6 %. En cambio, en tercer año —cuando la permanencia ya está casi asegurada— la cobertura pasó de 34.4 % a 67.6 %. Una de las razones parece estar en un problema operativo: muchos y muchas estudiantes de nuevo ingreso no reciben, al momento de inscribirse, información clara sobre cómo acceder a la beca, o bien, el apoyo se entrega hasta semestres posteriores. Corregir este desfase es clave. Garantizar que el apoyo esté disponible desde el primer día para todos los elegibles, sobre todo para quienes enfrentan barreras económicas, podría reforzar su permanencia en la escuela. Asimismo, coincide en que esta distribución se hace donde hay proporcionalmente menos estudiantes en este nivel educativo y donde hay menos efectividad para atender el abandono escolar. Debido a que la deserción escolar en la media superior se concentra particularmente en el primer año, los beneficiarios del tercero son un universo menor del total del estudiantado del bachillerato. Esto no siempre fue así. En 2018, sí se priorizaba el primer año del bachillerato con una cobertura alta de becas. En Chiapas, un 66% del estudiantado de primer año recibía apoyo; en Guerrero, 56.8 %; en Tabasco, 53.7 %; y en Oaxaca, 50.2 %. Incluso en estados como Baja California Sur, Campeche, Durango, Nuevo León o Sinaloa, la proporción de becas era ligeramente mayor en el primer año que en el tercero. Esa lógica se desdibujó. Para 2024, en ninguna entidad se concentra las becas en el inicio del trayecto educativo. Chiapas (43.8 %), Ciudad de México (44.2 %) y Guerrero (33.0 %) son las que mantienen las tasas más altas en primer grado, pero incluso ahí los apoyos han disminuido. En el resto del país, la tendencia es clara: las becas se concentran en el segundo y, sobre todo, en el tercer año. Los contrastes son drásticos. En Campeche, 88.1 % de quienes cursan tercer año tienen beca; en Tabasco, 87.2 %; y en Guerrero, 85.6 %. Mientras tanto, estados como Oaxaca, Veracruz, Zacatecas y Quintana Roo presentan coberturas muy bajas en el primer grado. Las becas Benito Juárez: más recursos, menos equidad El crecimiento de becas no fue neutro. Se concentró en una sola línea de política: la Beca Universal Benito Juárez, que hoy representa 90 % de los apoyos en el nivel medio superior. La promesa era clara: ningún joven fuera de la escuela por falta de dinero. Lo que no se dijo fue que, en el camino, las becas también llegarían a quienes no enfrentan obstáculos para estudiar y en los que la participación educativa era ya relativamente alta. En la práctica, el programa entrega lo mismo a quien lo necesita que a quien puede prescindir de él. Morelos es un caso revelador. En 2018, el quintil más privilegiado no recibía ninguna beca. Para 2022, su participación subió a 27.6 %. En 2024, se disparó a 43.2 %. Hoy, casi la mitad de los apoyos se concentra en estudiantes de hogares con mayores ingresos. Mientras tanto, el quintil más vulnerable perdió terreno: del 35.5% en 2022 cayó a 31.4 % en 2024. El Estado de México muestra un giro similar. Con Prospera, en 2018, 30.5 % de las becas iba al quintil más bajo y sólo 3.1 % al más alto. Seis años después bajo el nuevo esquema de distribución de becas, para los jóvenes de las familias en situación de pobreza la proporción de becas prácticamente fue la misma: 30.7 %. En contraste, los grandes ganadores fueron las y los jóvenes de las familias en el quintil de mayores recursos, que recibieron 31.3% de los apoyos gubernamentales. En Oaxaca se repite el patrón. En 2018, 75.1 % de las becas se destinaban al quintil más precario. En 2024, sólo 59.1 %. Mientras tanto, el quintil más acaudalado pasó de 7.5 % a casi 50 %. En apariencia, el programa conserva una progresividad mínima. En los hechos, el apoyo se desplazó hacia los sectores más favorecidos. Existen excepciones como Querétaro, donde 74.9 % de las becas aún se concentra en el quintil inferior y apenas 28.5 % en el superior. Esto se debe al funcionamiento de un programa estatal complementario que ayuda a mantener una lógica distributiva. Son pocos los estados donde la intención de equidad se traduce en resultados. Una política que no acompaña no transforma En México, las becas han sido una pieza constante de la política educativa: un apoyo para ampliar el acceso y evitar que los estudiantes abandonen la escuela. Algunas se otorgan por necesidad económica, otras premian el desempeño académico y unas más permiten que talentos deportivos o culturales continúen sus estudios. Pero cuando el objetivo es combatir la desigualdad, el diseño importa: decidir quién recibe el apoyo y bajo qué criterios puede ser la diferencia entre nivelar el terreno o inclinarlo aún más. El paso de una política focalizada a una “universal” eliminó los criterios de urgencia para atender a quienes más necesitan apoyos y facilitar sus estudios. No priorizó a quienes están en riesgo de abandonar el sistema, ni reforzó el ingreso de quienes enfrentan barreras estructurales. Se aplicó “por igual a todos”. Y al hacerlo, convirtió la beca en una transferencia masiva con escaso efecto redistributivo y limitado impacto educativo. El resultado ha sido doblemente problemático: se canalizaron mayores recursos públicos a jóvenes en hogares con mejores condiciones socioeconómicas —que ya tenían alta asistencia al bachillerato— y no se logró dar continuidad a la trayectoria educativa de quienes enfrentan mayores carencias. Las limitaciones operativas del programa, evidentes en la baja cobertura del primer año de bachillerato, agravan la situación. Es justo ahí donde ocurre la mayor deserción, impulsada por múltiples factores: falta de orientación, rezagos de aprendizaje, bajos logros académicos… y la ausencia de un apoyo económico a tiempo. Así, la política educativa para la media superior ha quedado atrapada en un esquema de becas con problemas de operación y una alta regresividad social, acompañada de cambios curriculares sin sustento para atender los retos reales de este nivel educativo. Este enfoque difícilmente abrirá un mejor futuro para la juventud que hoy se esfuerza por formarse en un mundo más incierto, más exigente y en constante cambio. En seis años, el presupuesto de becas para la educación media superior se duplicó, pero la cobertura creció apenas 2,3 puntos porcentuales, un contraste con el crecimiento de la cobertura neta observada entre 2012 y 2018, que fue de 9 %. El viraje hacia la “universalidad” diluyó su sentido redistributivo: más apoyos fluyeron hacia jóvenes de hogares con mayores ingresos, mientras miles de estudiantes en mayor riesgo —especialmente en el primer año, donde se concentra la deserción— quedaron sin respaldo en el momento decisivo. Lamentablemente, no hay en el horizonte ninguna señal de que la autoridad esté dispuesta a calibrar su política para multiplicar los beneficios educativos. La consigna “nadie fuera por falta de dinero” se convirtió en un espejismo que confunde igualdad con equidad y oculta una regresión social: en varios estados, los más privilegiados reciben más becas que los más pobres. Sin priorización, asignación temprana y un rediseño que devuelva la política a su objetivo original, la beca universal seguirá siendo una transferencia masiva con bajo impacto educativo. Más útil para el discurso político que para abrir oportunidades reales a quienes más las necesitan. Más información en https://www.mexicoevalua.org/mas-becas-menos-equidad/