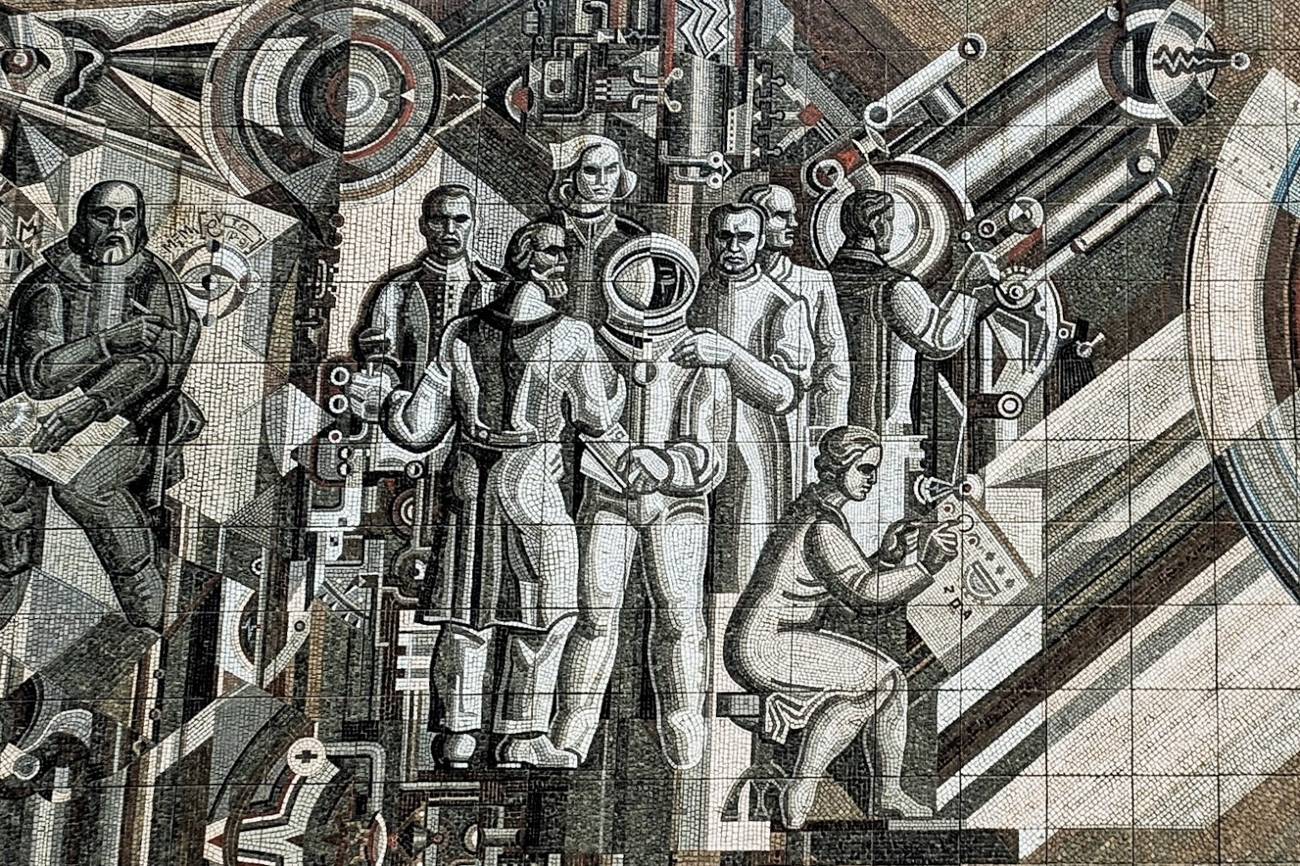

Por Francisco Martorell Campos Este ensayo versa sobre fantasmas, manifestaciones de otros que ya no existen o que no están aún vivos o directamente presentes. En sintonía con el vuelco espectral de la teoría cultural reciente, mi trabajo no trata sobre los fantasmas privados que asustan a individuos solitarios en el interior de viviendas, a menudo por la noche. Trata sobre los fantasmas explícitamente politizados que desean ser vistos y escuchados por el mayor número de gente posible en el ámbito público, a la luz del día. Mi intención es ofrecer una guía introductoria de sus apariciones en los imaginarios utópicos progresistas y del papel que juegan en las transformaciones contemporáneas de estos, relacionadas con la devaluación de la temporalidad moderna y la asunción de la memoria y la melancolía. Fantasmas de la melancolía patológica En el mismo momento en que rivalizaba con Lenin por el liderazgo de los bolcheviques, el cosmista Alexander Bogdánov publicaba Estrella roja (1908), utopía socialista que aloja un par de pasajes harto sugerentes para la temática que vamos a explorar. En pleno tour por la sociedad marciana, el protagonista (un comunista ruso) acude a la charla impartida en la Casa de los Niños. El orador habla a centenares de infantes de los copiosos recursos naturales de Venus, recursos muy apetecibles para la civilización de Marte, cuyo crecimiento está a punto de agotar los de su planeta natal. Acto seguido, advierte que las bacterias de la atmósfera venusiana, junto con los huracanes y las tormentas desatados en la superficie, impiden colonizar el astro. De hecho, los viajeros que logran desembarcar mueren o enferman a los pocos días. Los niños desaprueban las conclusiones del conferenciante. Reacios a asumir la derrota frente a la naturaleza, sugieren el envío de miles de doctores a Venus para combatir a las bacterias y de cientos de miles de obreros para construir estructuras artificiales que aminoren los efectos de los huracanes y las tormentas. La riqueza existente allí debe garantizar el desarrollo ilimitado del socialismo. Un joven se levanta y clama: «¿Qué importaría si 90% de ellos muriera? (…) ¡Al menos significaría que mueren por una razón, por la causa de una victoria futura!»1. El otro episodio ocurre varias semanas después. Obsesionado por invertir cada segundo en estudiar la cultura marciana, el protagonista enferma por agotamiento y sucumbe a la melancolía (apatía, ensimismamiento, distracción). De pronto, empieza a experimentar alucinaciones visuales de naturaleza espectral. La primera tiene por objeto a su antigua amada, camarada del Partido con la que terminó rompiendo: «Una mañana (…) sentí que alguien me observaba. Me giré, y Anna Nikoláievna me estaba mirando. Tenía el rostro pálido y triste, y su expresión estaba llena de reproches. Esto me enfadó y (…) traté de decirle algo, pero desapareció, como si se hubiera disuelto en el aire»2. Tras este encuentro, el afectado será asediado por «una auténtica orgía de fantasmas». Recuerda que «venían y se iban, o bien aparecían y desaparecían todo tipo de gente». Lo curioso, apunta, es que «no había marcianos entre ellos, eran todos gente de la Tierra. Solía tratarse de personas que no había visto en mucho tiempo (…), o mi hermano pequeño, que murió siendo un niño»3. Bogdánov recapituló, con ambos pasajes, los momentos estelares de la temporalidad moderna. El primero da rienda suelta a una versión hiperventilada de la exaltación ilustrada del futuro, instancia que devino objeto de deseo, horizonte emancipado que exige asumir duros sacrificios en el presente. Los revolucionarios modernos proyectaron la Edad de Oro en la posterioridad y se vieron a sí mismos como heraldos de ella. Querían acelerar el compás del tiempo, adelantar la llegada del reino de la libertad. Su arquitectura emocional giraba en torno de la esperanza, la idealización de lo nuevo y la fe en el progreso ilimitado e incontenible. El segundo fragmento entona una versión victoriana de la demonización ilustrada del pasado, instancia que devino Edad Oscura, periodo de ignorancia y opresión que la racionalidad borrará para siempre. Bogdánov identificó Marte con el futuro y la Tierra con el pasado. Tal y como acabamos de comprobar, los sucesos fantasmagóricos que puso en escena convocan siempre imágenes de terrícolas. Son, por lo tanto, criaturas procedentes del ayer, representadas como huellas de un pretérito tozudo que dificulta el éxodo hacia el mañana. Y son, no lo olvidemos, productos de la enfermedad, apariciones de origen patológico cuya terapia precisa fulminar las trampas libidinales de la melancolía, asumir la pérdida u obsolescencia de los objetos del pasado y reemplazarlos por otros. Hecho esto, los fantasmas se esfuman. Y junto con ellos, los reproches. Todos los fenómenos relacionados, directa o indirectamente, con el pasado (melancolía, memoria, tradición, historia, espectros) fueron identificados con lo enfermizo y alienante por parte de la corriente principal de la utopía literaria moderna. Sin ir más lejos, Robert Burton resaltó en 1621 que la República ideal es «un país libre de melancolía»4. En el París utópico de El año 2440 (1771), de Louis-Sébastien Mercier, hace siglos que decidieron quemar los libros antiguos y prohibir la enseñanza de la historia y las lenguas clásicas5. Medidas idénticas o similares hacen acto de presencia en textos tan disímiles entre sí como Viaje por Icaria (1842), de Étienne Cabet, El Humanisferio (1858), de Joseph Déjacque, Noticias de ninguna parte (1890), de William Morris, Sobre la piedra blanca (1900), de Anatole France y Walden dos (1848), de B.F. Skinner6. El objetivo subyacente en estos y otros títulos que proyectan liquidar los saberes, sentimientos y utensilios vinculados a la conservación y transmisión de la memoria no es otro que exorcizar los fantasmas del pasado mediante la amnesia deliberada; construir, con la materia del olvido inducido, un dique de contención ante las potenciales infiltraciones o reapariciones de lo ya acaecido7. Fantasmas mesiánicos del pasado Al final de Mirando hacia atrás (1887), de Edward Bellamy, Julian West regresa a 1887. Tras haber viajado al porvenir y contemplado los niveles inigualables de prosperidad que la humanidad ulterior cosechará, la estancia ha concluido. Mientras cruza los barrios bajos de Boston, topa con la miseria de los menesterosos decimonónicos, hacinados entre basuras y orines. Pero su mirada ha cambiado. Lo que antaño le parecía normal ahora le parece espantoso. West se enfrenta a una «alucinación singular»: Vi como un fantasma incierto y transparente superpuesto en cada una de aquellas máscaras groseras (…). Solo cuando vi aquellas faces lívidas, cuando encontré sus miradas llenas de reproches justificados, fue cuando se me reveló todo el horror del desastre. Me sentí penetrado de remordimientos y de un dolor inconmensurable, porque yo era uno de los que habían permitido que las cosas fueran así… Me parecía ver ahora en mis vestidos la sangre de mis hermanos cuyas almas habían sido ahogadas. La voz de su sangre me acusaba desde el fondo de la tumba.8 Si bien la novela de Bellamy milita de lleno en el futurocentrismo y rebosa de consignas desfavorables al pasado, lo cierto es que el desenlace brinda matices. Por de pronto, exterioriza que la utopía futura florece sobre el sufrimiento precedente y que si resulta deseable se debe a que lo ha eliminado. Nada que no supiéramos ni que impida la estigmatización del ayer. O la instrumentalización de la historia, patente en determinadas utopías literarias, donde es empleada como dispositivo de legitimación del sistema político que describen (moldeada para que relate ignominias y salvajadas). Sea como fuere, el descubrimiento cardinal del paseo de West radica en que los mártires son fantasmas que reprochan a los coetáneos y exigen reparación. Walter Benjamin proyectó en los fantasmas del pasado tales cualidades, resaltadas en las celebérrimas tesis recogidas en «Sobre el concepto de historia» (1940). A diferencia de Bogdánov, Benjamin apremió a los socialistas a hacerse eco de las llamadas espectrales. A ese fin, recomendó relevar el paradigma temporal moderno que las enmudece por un materialismo histórico donde el pasado, lejos de desactivar la esperanza, comporta «un índice secreto por el cual se remite a la redención». Si esto es así, resulta obvia la obligación de interrumpir el destierro iluminista del pretérito, fraguado con el propósito de truncar la «cita secreta» entablada «entre las generaciones pasadas y la nuestra». Una cita que nos reúne con espectros, cual sesión profana de espiritismo, y cuyo orden del día anuncia que «hemos sido esperados en la tierra»9. ¿Quién nos ha esperado? Las víctimas de la barbarie diseminadas en el cementerio de la historia. ¿Por qué? Porque contamos con una «débil fuerza mesiánica» sobre la que los difuntos tienen un derecho. ¿Qué esperan de nosotros? Que ganemos y hagamos justicia. A Benjamin no se le escapaba que el pasado suele convertirse en herramienta de las clases dominantes. De ahí que «en cada época [sea] preciso intentar arrancar de nuevo la tradición al conformismo que siempre se halla a punto de avasallarla». Y de ahí, en consecuencia, que los fantasmas pidan que retengamos imágenes del pasado oprimido capaces de protegerlos de la deshonra y el olvido. A fin de cuentas, «ni los muertos estarán seguros ante el enemigo si es que este vence. Y ese enemigo no ha dejado de vencer»10. A partir de estas premisas, Benjamin concluyó que la lucha a favor de la liberación es una venganza perpetrada «en nombre de generaciones de vencidos», en lugar de un acto ofrendado a las «generaciones futuras». El odio y el sacrificio de la acción revolucionaria «se nutren de la imagen fiel de los ancestros que han sido esclavizados, y no del ideal de los liberados descendientes»11. Podemos apreciar que la subversión benjaminiana cuestiona la noción de progreso interna a la conciencia moderna y a vastos sectores del marxismo. Además, resignifica los imaginarios utópicos de izquierda reivindicando el contacto con los fantasmas del pasado. Benjamin enfatiza, contra posibles malentendidos, que los fantasmas a los que alude no son regresivos, sino que apuntan a la futuridad. El problema es que ello no impide que su potestad deprecie el futuro tal cual, al que el ángel de Klee, inspeccionado en la tesis ix, da la espalda. Ni que decir tiene que dar la espalda al futuro facilita que el enemigo que domina el pasado se apropie, asimismo, de él. Alguien podría replicar que el futuro disfrutó de total aureola durante la modernidad y que fue esa la causa, o una de las causas, de la degradación del pensamiento utópico. Y no le faltaría algo de razón. Es más, a tenor de lo comentado en el apartado anterior, parecería que tiene toda la razón. Pero solo lo parece. Me explico: que la utopía moderna identificó el pasado con el oprobio es un hecho probado. Ahora bien, ¿y si sus loas al mañana fueran una pose? Al diseccionar las sociedades de numerosas novelas utópicas, uno alimenta la sospecha de que su obsesión por exaltar el futuro reflejaba la actuación latente de un miedo irrefrenable a él. Puesto que las civilizaciones utópicas se creían perfectas, interpretaban los cambios que pudieran producirse en lo sucesivo a modo de pérdidas de perfección, jamás como progresos. En realidad, temían al futuro como a ninguna otra cosa, habida cuenta de que acarrea cambios explosivos. Es por eso que trataron de anularlo o contrarrestarlo, y lo consiguieron merced la creación de un presente eterno en el que nunca pasa nada nuevo, instalado en la repetición de lo mismo. La lección involuntaria que aportaron es que, si triunfa y se consolida, la utopía deja de ser utópica. Se vuelve conservadora y reprime el futuro. Detiene el curso histórico para que todo siga igual y para lograr la perpetuación ad infinitum12. Una vez disuelta la acción del pasado y el futuro, las utopías implicadas quedan enjauladas en un presente ubicuo, deshistorizado. En Walden dos, por ejemplo, los personajes alardean de que «nunca se menciona la antigüedad», pues la enseñanza de la historia «oscurece cualquier intento para conseguir una apreciación clara del presente». La hostilidad contra la rememoración de las comunidades Walden concuerda con la temporalidad oficial de la utopía moderna recapitulada en Estrella roja. Lógicamente, es remachada con el futurismo de costumbre: «Miramos hacia el futuro, no hacia el pasado». Hasta aquí todo en orden. Sin embargo, las presunciones típicas sobre la utopía saltan por los aires enseguida, cuando el narrador sentencia: «El pasado y el futuro nos son ajenos»; «¡Solo el ahora! El presente es lo que cuenta». Hammond, personaje principal de Noticias de ninguna parte, informa: «Sabed que somos bastante felices, individual y colectivamente, para que no nos preocupe lo que ha de suceder en el futuro». Charles Fourier insistió: «No sacrifiquéis el bien presente por el bien futuro. Gozad el momento». En La isla (1962), de Aldous Huxley, no hay «paraísos comunistas en el siglo xxii. Nada más que hombres y mujeres (…) tratando de aprovechar lo mejor posible el ahora y aquí». El galán de Tritón (1976), de Samuel Delany, repite la consigna: «En realidad, no me ocupo de la historia de las cosas (…). Intento mantenerme en el aquí y ahora»13. Los extractos mencionados, a los que podrían añadirse muchos más, confirman que el final de la historia sustentó la utopía moderna, autora de un cierre temporal que reduce la temporalidad al presente. Estamos ante el mecanismo de defensa más colosal jamás alzado contra los espectros, contra los no presentes. Benjamin denunció que el utopismo estándar exorciza a los fantasmas del pasado. Se le olvidó añadir que también hay fantasmas del futuro y que la utopía los destierra con idéntica saña14. Fantasmas del futuro amenazado Y es que ¿acaso las generaciones futuras no son fantasmas que nos reprochan e interpelan? ¿No corren los todavía no nacidos el peligro de morar en un futuro oprimido a causa de nuestra impotencia e ineptitud? ¿Por qué negarles su derecho sobre la «débil fuerza mesiánica» que albergamos, rehusar su legítima autoridad para exigir que no los olvidemos ni abandonemos? El recuerdo y testimonio de los antecesores abonan la indignación y el activismo político, sin duda, igual que el compromiso hacia los herederos. Hans Jonas se erigió en abogado defensor de los fantasmas del futuro en El principio de responsabilidad (1979). Forjado como una réplica a El principio esperanza de Ernst Bloch (1949), el libro teje un diagnóstico de la civilización moderna que, pese a evocar los diagnósticos de Martin Heidegger, Edmund Husserl, Theodor Adorno y Max Horkheimer, adopta tonalidades distintivas. A juicio de Jonas, la modernidad se alza sobre los dictados de la utopía, arrebato prometeico que ha determinado la historia de los últimos siglos en virtud de dos ideales conectados en torno de la tecnología: el ideal de progreso y el ideal de dominar a la naturaleza. Desde el siglo xviii, medró la conjetura de que, a mayor dominio de la naturaleza (reducida a la condición de sierva), mayor progreso de la humanidad (entendido en términos de crecimiento ilimitado y abundancia infinita). La satisfacción de esos designios a través del industrialismo extremo, la mercantilización de los ecosistemas y la extracción desmedida de recursos, más el inmenso poder adquirido por el ser humano gracias a la técnica y la actitud megalómana desprendida de todo ello han infringido heridas gravísimas, tal vez irreparables, al mundo natural. Tanto, que la supervivencia humana en la Tierra peligra por primera vez. Urge una rectificación drástica. O detenemos nosotros mismos el crecimiento, la aceleración y el dominio intensivos o será la naturaleza quien lo haga «de una manera terriblemente más dura»15. Queda claro que, para Jonas, la modernidad avanza a través de arduas autocontradicciones. En la esfera del discurso, fetichiza al futuro y le rinde pleitesía. En la esfera práctica, valga la dicotomía, establece, empero, un modelo civilizatorio que lo asfixia, un modus vivendi en el que «la felicidad de las generaciones presentes y próximas se [obtiene] a costa de la infelicidad o incluso de la inexistencia de las generaciones posteriores». Ha llegado la hora de invertir la secuencia y asumir que «no podemos permitirnos el incremento de la prosperidad en el mundo», aceptar que la única manera de evitar la extinción es la contracción, y que la utopía será un obstáculo, ya que incita al «más» y ridiculiza el «menos»16. A los pies de este planteamiento Jonas tutela a los fantasmas del futuro y recuerda la consideración que les debemos, así como la indefensión que padecen al no estar representados por ninguna autoridad actual: «Lo no existente no es un lobby y los no nacidos carecen de poder». Jonas postula un imperativo ético con vistas a protegerlos del desamparo: «No pongas en peligro las condiciones de la continuidad indefinida de la humanidad en la Tierra». Tal precepto implica responsabilizarnos de las personas del porvenir y garantizar su existencia digna, por mucho que la acción implique sacrificar nuestro bienestar (ligado a la explotación salvaje del planeta) en beneficio del suyo. De lo contrario, los fantasmas del futuro «tendrán el derecho a acusarnos (…) de su desdicha»17. No voy a discutir la interpretación, sumamente discutible, de la utopía difundida por Jonas. Solo diré que los 45 años transcurridos desde El principio de responsabilidad la han trastocado. Antiutópico en su día, el texto puede ser descifrado en este momento como utópico. A diferencia de entonces, hoy no existe una alternativa poderosa al capitalismo a la que corresponsabilizar del desastre. El capitalismo es el único que amenaza la vida de los descendientes. Yace y gobierna por doquier, hecho que conlleva que el deber de decrecer en aras de las generaciones venideras suponga controvertirlo ideológica y materialmente, visualizar civilizaciones redimidas del productivismo, el consumismo y el crecimiento. En el contexto actual, la responsabilidad no es antitética a la esperanza. Kim Stanley Robinson acreditó el carácter utópico de El principio de responsabilidad en El Ministerio del Futuro (2020), utopía que esgrime planteamientos muy parecidos a los de Jonas. Robinson narra la puesta en marcha en 2025, y el desarrollo a través de las décadas sucesivas, de un organismo internacional vinculado a la Organización de las Naciones Unidas (onu) y los gobiernos firmantes del Acuerdo de París. La misión que persigue es alentar la adopción de medidas severas que atenúen la emergencia climática y defiendan «a las futuras generaciones de ciudadanos del mundo, cuyos derechos, tal como se definen en la Declaración de los Derechos Humanos, son tan válidos como los nuestros»18. Fantasmas hauntológicos Justo cuando la celebración de la muerte del marxismo alcanzaba la embriaguez, Jacques Derrida incursionó sin subterfugios en la escena pública con la obra que daría carta de naturaleza a la teoría política de los fantasmas: Espectros de Marx (1995). Grosso modo, el texto alaba la facultad de los fantasmas de subvertir la metafísica de la presencia y desbaratar las coordenadas ontológicas dominantes en el pensamiento occidental. Hibridada con esta línea de indagación filosófica, Espectros de Marx muestra cómo los fantasmas que recorren el Manifiesto comunista desde la primera línea impiden a los neoliberales relajarse y a los izquierdistas, resignarse. Unos y otros padecen, con ánimo dispar, el asedio espectral. Los neoliberales celebran, con todo el aparato mediático de su parte, que la historia ha concluido tras la victoria mundial de la economía de mercado, pero en sus adentros no dejan de exorcizar, e intentar cazar, el fantasma del comunismo. Temen, porque no pueden descartar la contingencia de manera incondicional, que el espíritu maldito se reencarne algún día, reactive la batalla ideológica y corroa su hegemonía. Los izquierdistas, por el contrario, son asaltados por los múltiples espectros de Marx y aprenden a invocarlos, hablar con ellos y guarecer su memoria. Huelga decir que Derrida trasciende el alegato en favor de la simple rememoración. La hauntología no instiga a recordar el marxismo per se (el materialismo dialéctico, los aparatos de partido, la dictadura del proletariado y demás), mucho menos a resucitarlo, sino a acometer la transformación radical de su herencia sin traicionar nuestra deuda hacia ella, actualizando su potencial cuestionador y reforzando el compromiso con la promesa mesiánica que encierra: la de un porvenir emancipado. La declaración de intenciones de Derrida deroga la confrontación entre los fantasmas del pasado y los del futuro e invalida la pregunta sobre cuáles han de priorizarse. La «cita secreta» de Benjamin y el principio de responsabilidad de Jonas interactúan de manera simétrica: Hay que hablar del fantasma, incluso al fantasma y con él, desde el momento en que ninguna ética, ninguna política, revolucionaria o no, parece posible, ni pensable, ni justa, si no se reconoce como su principio el respeto por esos otros que no son ya o por esos otros que no están todavía ahí, presentemente vivos, tanto si han muerto ya, como si todavía no han nacido. Ninguna justicia (…) parece posible o pensable sin un principio de responsabilidad (…) ante los fantasmas de los que aún no han nacido o de los que han muerto ya.19 Como es previsible, Derrida estacionó la utopía en el núcleo duro de la tradición metafísica que combatió. Pese a razonar sobre la nueva Internacional, la democracia por-venir, la reapertura de la historia, la justicia como indeconstruible y la persistencia de la fuerza mesiánica, negó pertenecer (como otros muchos utopistas antes que él) al bando utópico. Aun así, no es descartable que a Espectros de Marx le ocurra lo mismo que a El principio de responsabilidad, es decir, que sea involuntariamente utópico. Una vez más, será Kim Stanley Robinson quien secunde semejante posibilidad. En la «trilogía tricolor» (1992-1996), aparecida en análogo contexto político que Espectros de Marx, Robinson relata la construcción progresiva en suelo marciano de una civilización democrática alternativa al capitalismo, sistema cuya voracidad insaciable ha agotado los recursos y envenenado la atmósfera del planeta Tierra. La guerra entre los rebeldes y las multinacionales desatada por el control de Marte se decanta a favor de las últimas, y no únicamente por disponer de recursos armamentísticos superiores. Los revolucionarios viven fraccionados en decenas de bandos enfrentados. Después de varios intentos frustrados y lustros desaprovechados, tiene lugar el «proceso constituyente», reunión clandestina (recogida en Marte azul, última parte de la saga) donde el conjunto de facciones insurrectas trabaja un acuerdo de mínimos. El personaje llamado Art tiene una alucinación espectral allí mismo. Igual que sucede en el extracto de Derrida antes citado, los fantasmas del pasado y los del futuro cohabitan sin fricciones: Las sombras se congregaban en las esquinas, innumerables sombras, y había ojos en esas sombras. Formas, como cuerpos inmateriales: todos los muertos y todos los no nacidos estaban en el almacén para ser testigos de aquel momento. [Los participantes] volvían la vista al pasado y eran capaces de verlo como un largo y único tapiz de acontecimientos entrelazados; y miraban hacia el futuro, incapaces de anticipar nada de lo que les guardaba allí (…). Y todos viajaban juntos, del pasado al futuro, a través del gran telar del presente, del ahora: los fantasmas podían observar, desde el pasado y desde el futuro, pero aquel era el momento en que debían entretejer toda la sabiduría que pudiesen reunir para transmitirla a las futuras generaciones.20 Este fragmento pone de manifiesto las discrepancias abiertas entre los fantasmas marcianos de Bogdánov y los de Robinson. Estrella roja los exhibía como síntomas patológicos de la memoria, apariciones paralizantes de las que deshacerse cuanto antes; Marte azul, como camaradas llegados del ayer y del mañana que reportan lucidez y horizontes. La brecha entre sendas representaciones de lo espectral notifica el divorcio de la utopía moderna y la contemporánea.

Publicado el 16 feb. 2024

¿Por quién luchamos?: La utopía y los fantasmas del pasado y del futuro

Fantasmas del futuro pasado El teórico que leyó con mayor originalidad Espectros de Marx fue el crítico cultural Mark Fisher, máximo responsable de la popularización de la hauntología experimentada desde la primera década de nuestro siglo. Si queremos entender su óptica de lo espectral, conjugada en Los fantasmas de mi vida (2014), resulta inexcusable traer a colación la otra referencia que la nutre. Me refiero al análisis del giro posmoderno de la temporalidad efectuado por Fredric Jameson en El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, librito asombrosamente profético de 1984 que atraviesa toda la trayectoria de Fisher. La tesis fuerte de Jameson asevera que el cierre temporal (la clausura del pasado y del futuro) modulado por las utopías literarias modernas ha sido puesto en práctica por las sociedades posmodernas. En su seno, el presente es la única dimensión disponible. Mientras, el otrora laureado futuro solo despierta temor y vive el bloqueo constante, recíproco al de la imaginación política, incapaz de concebir futuros civilizados donde el capitalismo haya sido vencido por algo mejor. Tamaña parálisis de la imaginación señaliza, por encima de otros síntomas, el paso de la modernidad a la posmodernidad. La transición arrastra incidencias extras. Si la utopía paradigmática de la modernidad eliminaba el pasado por defecto, la cultura posmoderna lo elimina por exceso. En efecto, presos de un presente ubicuo y privados de futuros ilusionantes, los individuos posmodernos vuelven a colocar la Edad de Oro en el pasado y le rinden pleitesía a la menor ocasión. Oleadas de remakes, revivals, reboots, reediciones, tributos y aniversarios satisfacen su sed pasadista y fijan el goce en el retorno a los buenos viejos tiempos. La innovación modernista expira bajo el empuje de la moda nostalgia, fenómeno consagrado a imitar estilos muertos y rehabilitar obras caducas. Jameson vio con lucidez que la nostalgia sistémica en vigor no recupera el pasado digno de ese nombre ni su recepción crítica. Antes bien, resucita simulacros inconexos del pasado con el propósito de transfigurarlos en productos de consumo. Es así, pues, como el sujeto del capitalismo tardío recibe con júbilo a los fantasmas del ayer. No le reclaman justicia ni le reprochan falta de compromiso con los vencidos. Lo apremian a aliviar el malestar suscitado por el presente mediante la evasión retrospectiva. Son mercancías al servicio de la reproducción de lo dado21. Fisher suscribe el panorama retratado por Jameson, aunque deja constancia de dos variaciones gestadas en el siglo xxi. Una concierne al hecho de que la incapacidad de imaginar alternativas al capitalismo ya no obedece a la certeza funcionalista de que es el mejor sistema posible, sino a la certeza ontológica de que es el único sistema posible. En vez de remitir, el realismo capitalista (ligado a la impresión de que «no hay alternativa») se agrava22. El segundo reajuste atañe a la organización temporal. El eterno presente registrado por Jameson ha sido fagocitado por los pasados de cartón piedra desenterrados para compensar la cancelación del futuro. A consecuencia de ello, la actualidad muta en pasarela de los espectros de antaño. No se trata, vale la pena insistir, de los espectros mesiánicos de Marx detallados por Derrida. Se trata, puestos a comparar, de los espectros conformistas y decadentes del «último hombre» de Nietzsche, convocados por la supresión de la novedad23. Como buen marxista, Fisher localiza en las tendencias hegemónicas las semillas de su virtual superación. Propone desafiar la nostalgia imperante alimentando la nostalgia antinostálgica de futuro, y más en particular la nostalgia hacia los futuros utópicos del modernismo popular que jamás se cumplieron y que, al rescatarse, retan el cierre temporal. Su re-aparición responde a la lógica del duelo fallido inscrita en la melancolía. O, en otras palabras, a la negativa a dejar ir al fantasma del futuro emancipado, y viceversa: a la «negación del fantasma a abandonarnos» y consentir que nos acomodemos24. Con Fisher, las utopías futuristas del pasado son fantasmas que arengan a los disconformes a construir las utopías futuristas del futuro. Bien orientada, la melancolía espolea la imaginación transformadora. Fantasmas de la melancolía empoderadora Algo parecido proclama Enzo Traverso en Melancolía de izquierda (2016), ensayo que actualiza la posición de Benjamin y que vuelve a pasar revista a un duelo no resuelto: el de la muerte del comunismo, oficializado por la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Antes de esa fecha, las derrotas y los fallecidos suscitaban duelos redentores, inseparables del sentir de que los reveses allanan el camino a la victoria final. Sin embargo, después de 1989 la percepción mesiánica del fracaso acaba y la pérdida del objeto de deseo solo despertará desencanto. La razón es que la derrota simbolizada por la caída del Muro fue, a la inversa que las anteriores, absoluta, humillante, definitiva, imposible de sublimar o tomar como ejemplo. De repente, la estructura utópica que durante dos siglos había guiado la acción de la izquierda se desplomó. Simultáneamente, brotó el presente henchido de memoria y falto de alternativas políticas. Ante semejante panorama, Traverso defiende la relevancia de una melancolía orientada al futuro que, en vez de lamentarse por la utopía difunta, reconozca la derrota sin claudicar y ayude a superar el trauma. ¿Cómo conseguirlo? Rememorando los episodios revolucionarios más inspiradores e incitantes, capaces de despertar orgullo y ánimo, escuchando las exigencias de los fantasmas del pasado e integrando las luchas actuales en la tradición de las luchas socialistas. Traverso pone mucho empeño en diferenciar la melancolía de izquierda de la orquestada por las políticas oficiales de la memoria, empeñadas en reducir a los conmemorados a la condición de mártires. El memorialismo institucional silencia que las víctimas fueron, además, sujetos revolucionarios, antifascistas, anticolonialistas o antipatriarcales llenos de esperanzas y visiones de futuro. Bajo el deber de la memoria rugen, salvo contadas excepciones, la amnesia selectiva y la despolitización. Contra esta predisposición, la melancolía de izquierda reivindica la naturaleza redentora de los fantasmas del pasado y llama a continuar su lucha. Su objeto perdido no es el socialismo real ni nada parecido, sino la experiencia histórica de la emancipación. Su método estriba en la «memoria y conciencia de las potencialidades del pasado» y en la «fidelidad a las promesas emancipatorias de la revolución, no a sus consecuencias»25. Por si las cosas no estuvieran ya bastante complicadas, la melancolía de izquierda ha encontrado otro duro rival en los últimos años: la melancolía ultraconservadora, emoción que ansía restaurar la fidelidad a la patria, la autoridad y los valores tradicionales ante la supuesta ofensiva de las políticas posmodernas. Nacida, asimismo, de la nostalgia sistémica anexa al cierre temporal, la melancolía ultraconservadora convoca a sus propios fantasmas y fragua retrotopías donde el pasado aparece como una época segura, ordenada, decente. Época, según dicen, que jamás tuvimos que abandonar. La presencia al alza de la añoranza derechista se manifiesta, de manera especial, en la reescritura tendenciosa de la historia. Obliga, por ende, a practicar políticas radicales de la memoria que refuten sus relatos del pretérito y salvaguarden los intereses de las víctimas. ¿Hay otras formas de exorcizar a los fantasmas ultraconservadores? Obviamente, sí. Estimable e imprescindible, el memorialismo izquierdista peca de sobredimensionar las derrotas. ¿Por qué motivo no recuerda los triunfos? Al fin y al cabo, la lucha histórica por la emancipación también ha cosechado victorias, logros que tampoco están a salvo del riesgo de ser olvidados o, peor aún, despolitizados por la historiografía oficial. Los éxitos de los activistas del pasado fueron a veces pequeños, locales. En otras ocasiones, sobresalientes. Juntos aportan materiales para tejer, a la manera de Rebecca Solnit, relatos mundanos de progreso que devuelvan la confianza y mitiguen los traumas que nos tienen en estado de shock. Los fantasmas de quienes lograron ganar en el ayer desean citarse con nosotros hace tiempo, pero, enfrascados en la mística de la derrota y temerosos de los reproches que vayan a lanzarnos, fingimos desconocer su existencia26.

Coda: fantasmas del futuro disputado En Mujer al borde del tiempo (1976), Marge Piercy narra la historia de Connie Ramos, ciudadana neoyorkina de ascendencia mexicana que ha sufrido incontables reveses a lo largo de su vida (maltratos, violaciones, penurias, abortos). Víctima de la intersección de las injusticias de clase, raza y género, Connie acaba arruinada, enganchada a las drogas y perdiendo a su hija a manos de los servicios sociales. Tras agredir al proxeneta de su sobrina, las autoridades revisan sus antecedentes, le diagnostican esquizofrenia y la recluyen en una institución mental inhumana. Connie recibe visitas periódicas de Luciente, fantasma del futuro que la guía en las excursiones mentales a Mattapoissett, sociedad ecofeminista del año 2137 que pelea contra un régimen tecnototalitario empeñado en destruirla. Connie pregunta si Mattapoisset peligra. Luciente responde: «Sí (…). Tal vez nos fallen (…) ustedes, la gente de tu tiempo. Tú individualmente quizá no logres entendernos o luchar en tu propia vida y tiempo. La gente de tu tiempo podría fracasar y no luchar en comunidad (…). Tenemos que luchar para llegar a ser, para seguir existiendo, para que el futuro acontezca»27. Una noche, Connie recibe la visita de Gildina, otro fantasma del futuro. Gildina procede de un porvenir alternativo al de Luciente, enteramente distópico. La gente no puede salir al exterior de los rascacielos a causa de la polución, las multinacionales lo controlan todo y el patriarcado más brutal convierte a las mujeres en mercancías de las elites económicas, formadas por ciborgs cuasi inmortales. Salta a la vista que Piercy quiere enfatizar que el futuro es un campo de batalla, y que tenderá a la utopía o a la distopía de acuerdo con lo que hagamos ahora. Todas las opciones están abiertas. Los fantasmas de los no nacidos (Jonas repetirá el mismo mensaje tres años después) ruegan que luchemos para inclinar la balanza de lo posible hacia el lado correcto. De no hacerlo, seremos responsables del terror. Mujer al borde del tiempo testifica algo que ya visibilizamos en el fragmento sobre el proceso constituyente de Marte azul: que la mayoría de utopías publicadas desde finales de los años 60 del siglo xx (conocidas como «utopías críticas») problematizan, cada cual a su modo, la concepción lineal del tiempo intrínseca a la utopía paradigmática de la modernidad, gesto que comporta incrementar la importancia del pasado. El futuro ideal imaginado por Piercy (muy distinto del imaginado por Robinson) florece en aldeas agrícolas y progresa hacia atrás. Combina el uso puntual de tecnología futurista con la sabiduría de tribus ancestrales. Recicla los testimonios históricos que merecen la pena y desecha el resto. Se mueve entre el pretérito y el porvenir de forma compleja, discontinua. En el plano formal, Piercy representa el futuro superponiéndolo con el presente y condicionándolo a los sentimientos de melancolía y pérdida de la protagonista. La debilidad de Mujer al borde del tiempo radica, probablemente, en cómo resuelve la presencia del pasado en el plano del contenido. Lo que Luciente, habitante del siglo xxii, le muestra a Connie es, básicamente, una versión feminista y low-tech de la utopía del regreso a la aldea orgánica. Es como si Piercy diera por hecho que la modernidad y la alta tecnología están obligadas a desembocar en el terrorismo patriarcal, el totalitarismo, la deshumanización y la destrucción del medio ambiente. El resultante es la ocultación de las demás posibilidades, justo lo que persigue el cierre temporal. Con independencia de esto, resulta incuestionable que el paradigma de Estrella roja ya no nos compete y que los fantasmas del pasado han de tener cabida en toda utopía que se precie de estar actualizada. Pero deben introducirse con suma delicadeza, acentuando al máximo su impronta mesiánica y eludiendo el riesgo de lastrar el protagonismo, a mi juicio innegociable, del futuro y lo nuevo. Un protagonismo, según comprobamos, que las utopías modernas limitaban a la esfera retórica por miedo al cambio, y que las utopías críticas deben replantear para que sea, por fin, auténtico. Nota: este artículo fue escrito en el marco del proyecto de investigación «Utopías trasatlánticas: imaginarios alternativos entre España y América (siglos XIX-XX)», PID2021-123465NB-I00, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación del Gobierno de España, financiado por MCIU/AEI/10.13039/501100011033/ y Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER «Una manera de hacer Europa». Juan Pro 1. A. Bogdánov: Estrella roja, Nevsky Prospects, Madrid, 2010, p. 127. 2. Ibíd., p. 163. 3. Ibíd., p. 162. 4. R. Burton: Una república poética, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2011, p. 51. 5. L.-S. Mercier: El año 2440, Akal, Madrid, 2016, pp. 85, 198-199 y 181. 6. Ver É. Cabet: Viaje por Icaria I, Orbis, Madrid, 1985, pp. 140 y 102; J. Déjacque: El Humanisferio, La Protesta, Buenos Aires, 1927, p. 129; W. Morris: Noticias de ninguna parte, Minotauro, Barcelona, 2004, pp. 47 y 168-169; A. France: Sobre la piedra blanca, Erasmus, Barcelona, 2010, pp. 135 y 138; B.F. Skinner: Walden dos, Orbis, Barcelona, 1985, p. 266. 7. Esta perspectiva fue controvertida por numerosas utopías ruralistas que predicaron la vuelta a la vida sencilla del campo como remedio contra el industrialismo y la alienación de las grandes urbes. En ellas, el pasado y la memoria recibían un mejor trato. 8. La edición que manejo sustituyó el título original de la novela por otro más prosaico: E. Bellamy: El año 2000, Biblioteca de Estudios, Valencia, 1933, pp. 198-199. 9. W. Benjamin: «Sobre el concepto de historia» en Escritos políticos, Abada, Madrid, 2012, p. 168. 10. Ibíd., p. 170. 11. Ibíd., p. 176, énfasis del original. 12. Isaiah Berlin: El fuste torcido de la humanidad, Península, Barcelona, 1995, p. 39; Paul Ricoeur: Ideología y utopía, Gedisa, Barcelona, 2001, p. 312. 13. Ver F. Skinner: ob. cit., pp. 25, 266, 82 y 232; W. Morris: ob. cit., pp. 121-122; Charles Fourier: La armonía pasional del nuevo mundo, Taurus, Madrid, 1973, p. 40; A. Huxley: La isla, Edhasa, Barcelona, 2006, p. 188; S. Delany: Tritón, Ultramar, Barcelona, 1991, p. 22. 14. Fredric Jameson: Arqueologías del futuro. El deseo llamado utopía y otras aproximaciones de ciencia ficción, Akal, Madrid, 2009, p. 228; Luis Ladeveze: «De la utopía clásica a la distopía actual» en Revista de Estudios Políticos No 44, 1985, p. 64. 15. H. Jonas: El principio de responsabilidad, Círculo de Lectores, Barcelona, 1994, p. 55. 16. Ibíd., pp. 39 y 264-265. 17. Ibíd., pp. 56, 40 y 85. 18. K. Stanley Robinson: El Ministerio del Futuro, Minotauro, Barcelona, 2021, p. 24. 19. J. Derrida: Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva Internacional, Trotta, Madrid, 1995, pp. 12-13, énfasis del original. 20. K.Stanley Robinson: Marte azul, Minotauro, Barcelona, 1998, p. 161. 21. F. Jameson: El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Paidós, Barcelona, 1995, pp. 46-60. 22. M. Fisher: Realismo capitalista, Caja Negra, Buenos Aires, 2016, p. 127. 23. M. Fisher: Los fantasmas de mi vida. Escritos sobre depresión, hauntología y futuros perdidos, Caja Negra, Buenos Aires, 2018, pp. 33-35; M. Fisher: Realismo capitalista, cit., p. 28. 24. M. Fisher: Los fantasmas de mi vida, cit., p. 49. 25. E. Traverso: Melancolía de izquierda. Después de la utopía, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2019, pp. 38-39, 53, 116, 107. 26. Ver R. Solnit: Un paraíso en el infierno, Capitán Swing, Madrid, 2020; Esperanza en la oscuridad, Capitán Swing, Madrid, 2018. 27. M. Piercy: Mujer al borde del tiempo, Consonni, Bilbao, 2020, pp. 266-267. En otra escena de la novela, encontramos alusiones directas a la importancia de construir, a partir de las victorias del pasado, relatos edificantes. Connie contempla unos festejos conmemorativos. Luciente le indica que son rituales «para recordar héroes y heroínas (…), para honrar la historia» y fabricar narrativas legendarias acerca de los episodios que llevaron hasta Mattapoisset: «eso da cuerpo a ideas vitales en lucha». Ibíd., pp. 233-234. ******Doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia. Es autor de Soñar de otro modo. La reinvención de la utopía (La Caja Books, Valencia, 2024) y Contra la distopía (La Caja Books, Valencia, 2021).