Por Federico Navarrete* El libro La disputa del pasado: España, México y la leyenda negra reúne un destacado colectivo de autoras y autores hispanos que comparten el cometido de intervenir en los debates de historia pública en torno a la conmemoración de la conquista de México con un objetivo muy claro: reivindicar los logros históricos y la vigencia de la Monarquía hispana y de lo que llaman la tradición, civilización o herencia hispana. Este propósito se define también como polémico pues todos los autores responden a lo que consideran críticas ilegítimas y erróneas a esta tradición, partidas de un “presentismo” sin justificación, que amenazan, según ellos, a la supervivencia misma de la hispanidad. Pese a esta posición abiertamente partidista del libro, tanto el coordinador, Emilio Lamo de Espinosa, como la epiloguista de la obra, Guadalupe Jiménez Codinach, afirman que presenta de manera directa la “verdad histórica”, frente a las manipulaciones de sus enemigos. Contra su valoración llama la atención el bajo contenido informativo de la obra. Ninguno de los capítulos presenta un resumen más o menos completo, ni objetivo, ni siquiera un estado de la cuestión sobre los periodos y temas estudiados. Todos parten de polémicas presentes, incluso los más informativos como el de Martín Ríos y Tomás Pérez Vejo. Esta ausencia seguramente decepcionará a las lectoras y lectores que pretendan acercarse a esta obra para aprender más sobre la historia de la conquista. Más cuestionable es el sesgo de la información presentada. El artículo de Pérez Vejo, “Colonia, ¿qué colonia?” presenta una descripción y defensa muy detalladas del régimen virreinal y argumenta que Nueva España no era colonia en términos políticos, pues era un reino equivalente a los otros reinos europeos sometidos a la Corona española. Pero esta afirmación sólo es válida respecto a las comunidades políticas de las poblaciones descendientes de españoles en América: cabildos, ciudades, reinos. Por otro lado el autor no menciona más que en dos breves ocasiones a la población indígena de la Nueva España, que constituyó la inmensa mayoría de su población, e ignora por completo la existencia de africanos esclavizados, pese a que ellos y sus descendientes eran tanto o más numerosos que los descendientes de europeos. De esa manera omite mencionar que la mayoría de la población de la Nueva España era excluida de las comunidades políticas de los españoles y sus descendientes. Claro que hubo casos individuales de individuos de origen indígena o africano que lograron integrarse a las comunidades españolas, pero eran excepcionales. De hecho, según los mejores historiadores globales de este fenómeno, como David Abernethy y Jurgen Osterhammel, el rasgo definitorio de los sistemas llamados coloniales, tanto los de primera generación (como el imperio español) como los de segunda (como el imperio inglés o francés), es precisamente el establecimiento de distinciones sistémicas entre un grupo conquistador, en este caso los españoles y los criollos, que monopoliza poder, riqueza y privilegios y los grupos conquistados o esclavizados privados de estos derechos, los “indios” y los “negros” en la Nueva España.

Publicado el 25 jul. 2021

Una polémica sobre la hispanidad; España, México, la leyenda negra

Por otro lado, las autoras y autores no siempre son objetivos en su manera de evaluar las posiciones en disputa. Martín Ríos afirma que “los españoles del siglo XXI no se lamentan por la destrucción del reino visigodo de Toledo ocurrida hace mil trescientos años” (p. 55) y que esta indiferencia debería ser un modelo para que los mexicanos abandonen su resentimiento respecto a la conquista del siglo XVI. El supuesto contraste no deja de sorprenderme, pues constato que en España existe hoy una fuerza política que ha conquistado posiciones electorales atizando las llamas de la islamofobia por medio, precisamente, de mantener vivo el mito de la “invasión musulmana” de entonces y de la gloriosa “reconquista” católica (un invento tardío del nacionalismo español, como ha demostrado el propio Ríos), así como construyendo una falsa identificación entre los “invasores moros” del siglo VIII y los “invasores moros” del XXI. La negación de la presencia e influencia del Islam, y de la intolerancia en su contra, es evidente también en el artículo de Lamo de Espinoza, “Una civilización propia, pero ¿cuál?”, que sin embargo sí da importancia a las otras vertientes culturales integradas en la hispanidad, desde griegos y romanos, hasta mestizos e indígenas. ¿Acaso esta selectividad está libre de prejuicios? ¿Corresponde a la “verdad histórica” hablar de un “proceso de unificación étnica y cultural de la península ibérica” para referirse a la persecución y expulsión de los musulmanes y judíos en los siglos XVI y XVII? En los artículos finales, los autores José María Ortega Sánchez y Elvira Roca Barea dialogan de manera casi exclusiva con autores norteamericanos e ingleses, no con latinoamericanos, salvo el más traducido al inglés, Eduardo Galeano. Si pretenden desmentir los discursos críticos al colonialismo español en América, ¿por qué razón no discuten directamente con Aníbal Quijano, con Bolívar Echeverría, con Enrique Dussel, por mencionar sólo a los más famosos? Extraña que su defensa del hispanismo no incluya tomar en cuenta a tantos autores que escriben en español. En el caso de Roca Barea, la exclusión parece obedecer a su conocida propensión a inventar teorías de conspiración anti-hispanas. Según nos explica, el odio a los españoles por parte de los historiadores mexicanos fue sembrado en realidad por un norteamericano, el embajador Poinsett: “La aztequización de la historia mexicana no se entiende sin el concurso de Estados Unidos, de la misma forma que es imposible comprender el indigenismo político sin ella” (p. 184). De un plumazo, priva a las y los autores mexicanos, a las indígenas y los indígenas, de criterio e inteligencia propias, de la capacidad de decidir y de equivocarse, de sus propias pasiones y extravíos, para volverlos simples títeres de los intereses ocultos de otros hombres blancos enfilados contra la hispanidad. Como era de esperarse, no presenta evidencia para demostrar que la tradición histórica mexicana fue así de manipulable y así de endeble; no menciona y menos discute a Alfredo Chavero, a Eulalia Guzmán y a tantos otros escritores, se conforma con citar a un sólo autor con un marcado sesgo ideológico, José Fuentes Mares. Este proceder no me sorprende, en realidad. Así es cómo se construyen los discursos de conspiración, a punta de indicios dispersos que son reunidos en una narrativa global con tintes paranoicos, como la propia idea de la leyenda negra de Roca Barea. Según ella, España, la más insigne de las naciones imperiales europeas, ha sido privada de su lustre y posición por la conspiración envidiosa de las demás potencias de su continente. La opinión de los indígenas y africanos no importa, pues si no se adhieren incondicionalmente al proyecto hispano es porque están confundidos o fueron manipulados. Por eso, la frontera hispana que defiende en California es contra otros europeos: rusos e ingleses o sus descendientes estadounidenses. Que ese territorio perteneciera originalmente a pueblos indígenas tampoco importa, porque según la autora, los “aztecas también eran conquistadores”, aunque vivían miles de kilómetros al sur.

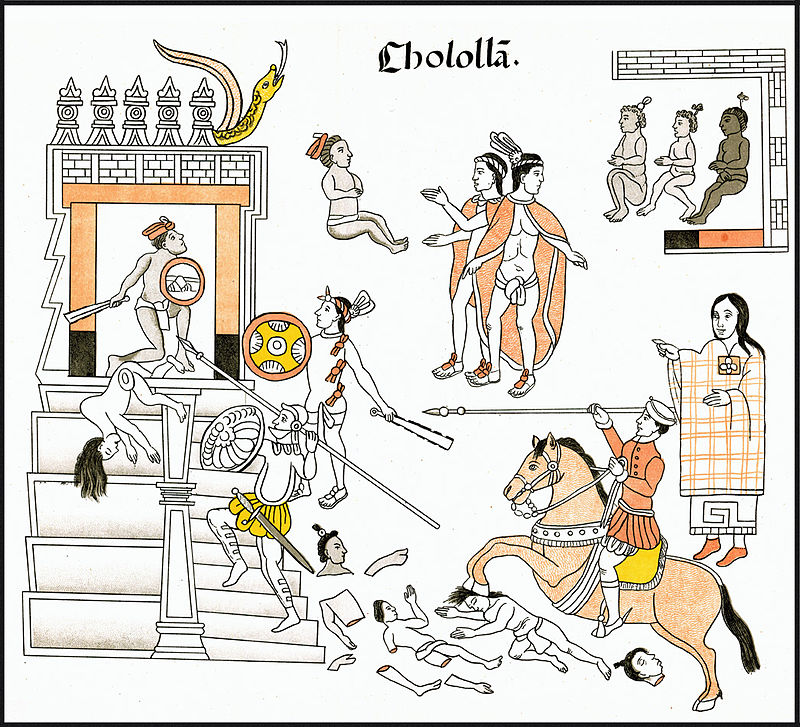

En su obsesión por comparar a España con otras “potencias” occidentales, el hispanismo de Roca Barea y otros autores de este volumen (no todos, desde luego) blande como estandarte a la América colonizada. Se trata de una ideología claramente presentista; de hecho es un típico nacionalismo conservador blanco del siglo XXI, como el de los tories ingleses, de los republicanos de Estados Unidos o de los grupos conservadores en Francia, Italia o Alemania. Estoy consciente de que esta etiqueta y estas comparaciones molestarán a algunos de los autores de este libro y les parecerán parte de esa imaginaria “leyenda negra” que desmiente el carácter excepcional del hispanismo. Pero el gran defecto intelectual de todos los nacionalismos es precisamente ése: en su etnocentrismo se creen originales, auténticos y exclusivos, cuando en realidad suelen ser copias de otros nacionalismos. Por eso conviene repasar las similitudes. En primer lugar, el nacionalismo hispano parte del agravio: España (como Francia o Inglaterra, dirían lo otros nacionalistas) ha sido maltratada por una conspiración mundial en su contra, generalmente atribuida a países más poderosos, Inglaterra o Estados Unidos. En segundo lugar, expresa de manera exagerada y paranoica su insatisfacción con un mundo que no le da a su país el lugar que cree merecer: España (o Francia o Inglaterra) debería ser vista y tratada como una gran potencia mundial y si no lo es, esto se debe a la inquina y maldad de los enemigos que han conspirado en su contra. Por ello también designa enemigos acérrimos, los conspiradores de la Leyenda negra que llevan tres siglos queriendo despojar a España de los frutos y mieles póstumas de su imperio (pero, no olvidemos, los ingleses y franceses también se quejan de otros enemigos que los han sobajado injustamente). Finalmente los defensores de la hispanidad pretenden transformar el legado colonial español en poderío nacional geopolítico, un objetivo cabalmente presentista (análogo al nacionalismo inglés de Ferguson y otros autores que tanto critican). Y ésta termina por ser la debilidad de la propuesta de este libro: los defensores de la hispanidad requieren, incluso exigen, la adhesión de todos los “hispanos” en el continente americano a su causa, pero no les reconocen su capacidad de decidir por cuenta propia, ni parecen dispuestos a escuchar sus argumentos. Reseña de: Lamo de Espinosa, Emilio, et al., La disputa del pasado: España, México y la leyenda negra, Madrid, Turner, 2021. *Federico Navarrete es historiador, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Autor de: Alfabeto del racismo mexicano, ¿Quién conquistó México? o Historias mexicas, entre muchos otros. Imagen 1.- Portada del libro Imagen 2.- La matanza de Cholula por conquistadores españoles en 1519 descrita por sus aliados tlaxcaltecas. Reproducción de 1773 del original de 1581 del Lienzo de Tlaxcala. Imagen 3.- Caída de Tenochtitlan (anónimo, Wikimedia Commons)