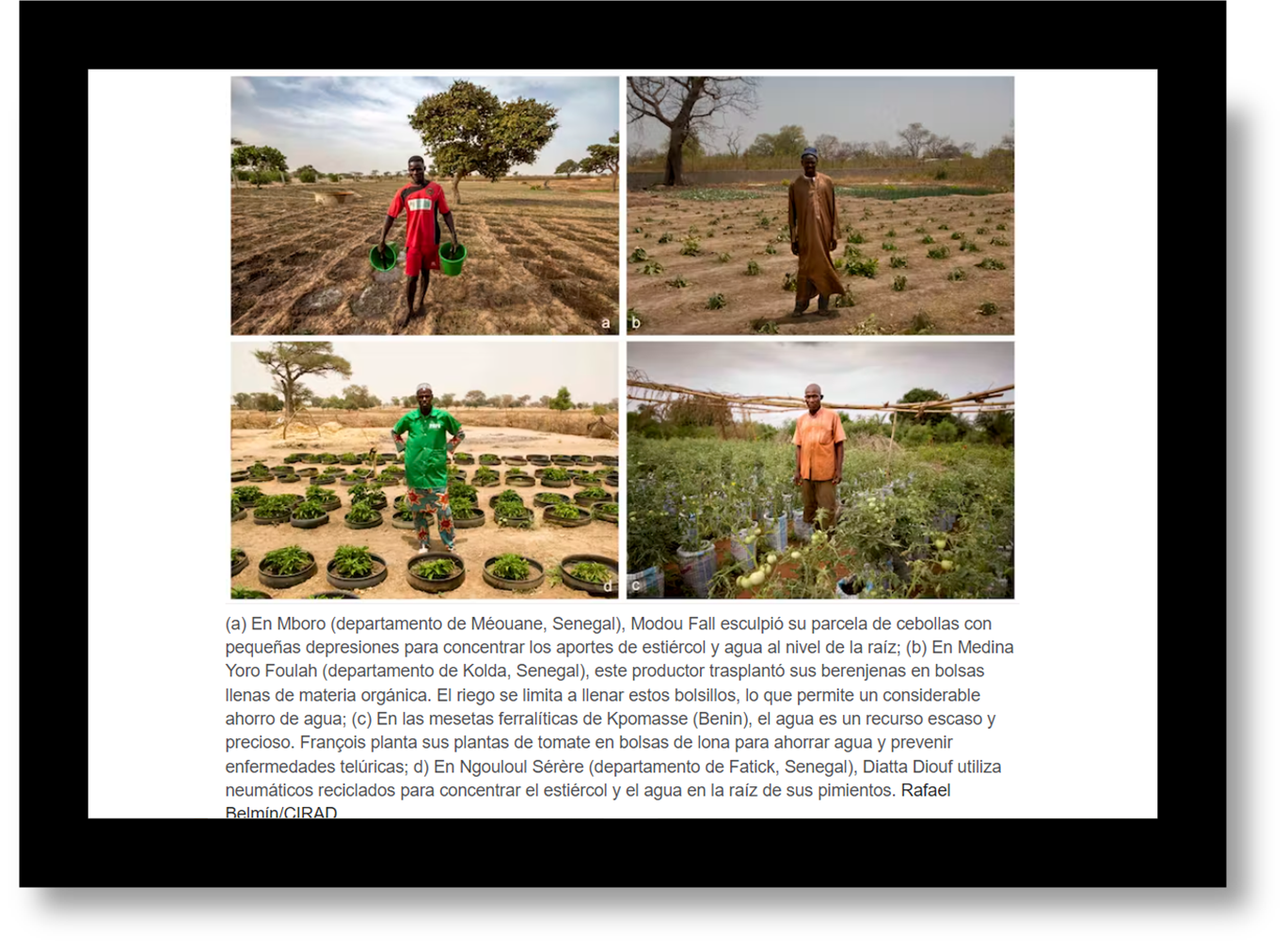

“A escala cósmica, el agua líquida es más rara que el oro”, escribió el famoso astrofísico Hubert Reeves. Lo que es cierto para el universo es aún más cierto en el Sahel , esa inmensa franja árida que atraviesa África de este a oeste, al borde del Sahara. En el Sahel, el primero de los bienes es el agua. Desde el tercer milenio antes de Cristo. J.-C. , los pueblos de la región han hecho esfuerzos considerables y han desplegado tesoros de imaginación para capturar y controlar este raro recurso. Ante un agua mal distribuida en el espacio y el tiempo, hubo que inventar métodos inteligentes y parsimoniosos para aprovechar la más mínima gota. Una vez ignorados, los secretos de los agricultores sahelianos ahora están atrayendo la atención de investigadores y tomadores de decisiones. Y por una buena razón, inspiran nuevas formas de adaptarse al cambio climático para la agricultura africana y más allá. El arte de capturar la lluvia Cada año en Yatenga, en el norte de Burkina Faso, las primeras lluvias de junio llegan para calmar las quemaduras de una interminable estación seca. El suelo empapado en agua devuelve la vida a los campos de arbustos. Casi en todas partes, grupos de mijo y sorgo brotan del suelo, transformando las áridas sabanas en verdes arboledas. Pero en algunas aldeas, el período de gran sequía de las décadas de 1970 y 1980 trastornó el frágil ecosistema saheliano: con el adelgazamiento de la cubierta vegetal, los suelos inestables y ferruginosos del Yatenga fueron despojados por la erosión; se han vuelto tan pobres e incrustados que las lluvias torrenciales solo se escurren sin poder infiltrarse. En lugar de traer vida, el agua erosiona la tierra y se lleva las esperanzas de los campesinos. En este panorama hostil, algunos agricultores están tratando de adaptarse e innovar. Yacouba Sawadogo es uno de ellos. En un campo yermo en el pueblo de Gourga, Yacouba y su familia están ocupados rompiendo el suelo costroso antes de que lleguen las primeras lluvias. Armados con su daba (pico tradicional), cavan la tierra de laterita roja. En una coreografía vigorosa, los campesinos cruzan la trama con estos agujeros regulares. Meten un puñado de compost, unas pocas semillas de sorgo, una película de tierra ligera: ¡y listo, el campo está listo para recibir la próxima tormenta! Sembrar semillas como esta en medio de la estación seca, en un campo lleno de agujeros, la idea puede parecer contradictoria para el ojo externo, pero de hecho es parte de la experiencia centenaria de los habitantes de Yatenga. : el zai. Esta revolucionaria técnica agrícola les ha convertido en maestros en el arte de captar la lluvia. La historia oral cuenta que en la antigüedad, la técnica era utilizada por familias con áreas muy pequeñas y tierras pobres, antes de caer en el olvido en la década de 1950, período marcado por abundantes lluvias. Pero en las décadas desesperadamente secas de 1970-1980, ante el avance del desierto, Yacouba Sawadogo tomó una singular decisión: la de no huir. En cambio, desenterró el zaï, una técnica a través de la cual logró revitalizar y reforestar 27 hectáreas de tierra degradada . El hombre que es apodado “el hombre que detuvo el desierto” dio así esperanza a todo su pueblo. Premiado como "Campeón de la Tierra" por las Naciones Unidas y hecho famoso gracias a un libro, Yacouba Sawadogo se ha convertido en el símbolo de una África que innova frente a la desertificación. Ingenioso pero caro ¿Solo un agujero, me dices? Detrás de una aparente sencillez, el zaï se basa en realidad en complejos mecanismos ecológicos. La técnica consiste en concentrar agua y estiércol para promover el crecimiento de los cultivos en un contexto donde la lluvia es tan rara como aleatoria. Para ello preparamos durante la estación seca bolsas, es decir hoyos de 10 a 15 cm de profundidad y de 20 a 40 cm de diámetro para depositar abonos orgánicos y sembrar cereales (mijo o sorgo). Cuando llegan las lluvias, el poquet enmendado se llena de agua y libera nutrientes que atraen a las termitas del género Trinervitermes . Estos insectos cavan galerías por las que el agua se infiltra profundamente ya través de sus excrementos transforman la materia orgánica que luego se vuelve asimilable por las plantas. Este proceso da como resultado la formación de una bolsa húmeda y fértil donde la planta desarrolla sus raíces. Algunos autores afirman que con zaï, mijo y sorgo, los rendimientos pueden alcanzar los 1500 kg de grano por hectárea frente a menos de 500 kg por hectárea en condiciones normales . Además de ser económico y traer buenos rendimientos, zaï también promueve el regreso de los árboles a los campos. Los bolsillos tienden a atrapar las semillas de muchas especies de árboles, siendo estas últimas transportadas por el viento, el agua de escorrentía y los excrementos de los animales de granja. Cuando llegan las lluvias, los arbustos se desarrollan espontáneamente junto a los cereales, en el ambiente rico y húmedo de los hoyos zaï. En la región de Yatenga, algunos agricultores preservan y protegen estos árboles jóvenes, fuente de fertilidad natural y forraje en la estación seca. En Senegal, investigadores del Instituto Senegalés de Investigación Agrícola (ISRA) y del Instituto Nacional de Pedología (INP) están realizando actualmente ensayos para evaluar la cantidad de carbono secuestrado en el suelo gracias al zaï. Sus primeros resultados muestran que en las parcelas tratadas, la reserva de carbono por hectárea aumenta un 52% en comparación con las parcelas de control. Una promesa de generosas cosechas y un proveedor de servicios ecosistémicos, el zaï definitivamente tiene todo para seducir. El único problema es que esta técnica requiere una cantidad significativa de trabajo manual y una inversión sustancial . A razón de 4 horas diarias, un solo hombre con su daba tendrá que cavar durante 3 meses para desarrollar una hectárea. Además, será necesario fabricar o comprar 3 toneladas de estiércol para mejorar las bolsas. No en vano, en lengua mora, zaï proviene de la palabra “zaïégré” que significa “levantarse temprano y darse prisa para preparar la tierra”. Un zaï nómada y multifacético Malí, Senegal, Níger, Kenia… una vez redescubierto en Burkina Faso, el zaï se extendió rápidamente más allá de su cuna original. En la década de 1980, la ayuda al desarrollo despliega importantes recursos para combatir la desertificación en los territorios sahelianos debilitados por la gran sequía. Presente en la región de Yatenga desde 1982, un equipo de agrónomos del CIRAD ya describió allí la técnica zaï como una forma prometedora de restaurar la tierra. Luego comenzó una amplia gama de proyectos y programas que buscaban probar, difundir y mejorar el zaï en el África subsahariana. En Burkina Faso, el Instituto para el Medio Ambiente y la Investigación Agrícola (INERA) y ONG como Solibam han mecanizado la producción de los fosos para aligerar la carga de trabajo. En lugar de cavar manualmente, hacemos cruces con un diente enganchado a un animal y sembramos en la intersección de los surcos. Con esta técnica, el tiempo de trabajo pasa de 380 a 50 horas por hectárea . En la comuna rural de Ndiob, en Senegal, el alcalde Oumar Ba fue aún más lejos al distribuir barrenas mecánicas a los agricultores, lo que hizo que la producción de pozos fuera muy fácil y rápida. En Burkina Faso, en el marco del proyecto Fair Sahel , los investigadores de INERA están realizando ensayos agronómicos destinados a sustituir parte del abono orgánico de los bolsillos zaï por microdosis de fertilizante mineral. Una forma de mejorar los rendimientos del sorgo mientras se supera un obstáculo importante para la adopción: el alto costo de la materia orgánica. Los agrónomos también están trabajando para combinar cereales como el sorgo con legumbres como el caupí en los mismos bolsillos. Finalmente, están probando zaï en nuevos cultivos, como maíz, algodón, sandía y cultivos hortícolas como la berenjena. En las zonas de huerta de Senegal, la técnica zaï también se ha extendido, produciendo numerosos avatares. Cuando el agua escasea y se encarece, los agricultores buscan por todos los medios salvar el recurso. En Fatick, en el oeste, utilizan neumáticos reciclados para concentrar los aportes de estiércol y agua al nivel de las raíces de las plantas de pimiento. En la región costera de Mboro, cortan las parcelas de cebolla en pequeños recipientes que inundan con un sello. Al sur, en Kolda, trasplantan las berenjenas a bolsas cubiertas de paja. Estas innovaciones son frugales y todas siguen la misma lógica: concentrar el agua y la fertilidad en pequeños focos de vida, protegidos de un ambiente externo hostil. Una "otra" forma de adaptación En respuesta al cambio climático, los estados de todo el mundo han entrado en una competencia para aumentar la disponibilidad de agua para su agricultura. Presas, megacuencas , perímetros regados… en todas partes, la política dominante es la de ampliar las áreas regadas a toda costa. Pero esta elección, si responde a una necesidad a corto plazo, va acompañada de un grave riesgo de “mala adaptación” : la degradación de los recursos hídricos, las injusticias sociales y las tensiones geopolíticas son la contrapartida oculta de los grandes proyectos hidroagrícolas. El modelo agrícola que se perfila para el mañana parece muy frágil y vulnerable, porque depende del agua captada y transportada con una gran cantidad de combustibles fósiles. A contracorriente del régimen de innovación dominante, los agricultores sahelianos han elegido el camino de la sobriedad. Confrontados durante siglos con importantes limitaciones en los recursos hídricos, estos millones de "investigadores descalzos" han seguido innovando en silencio. En lugar de "siempre más agua, cueste lo que cueste", prefirieron un principio de parsimonia. Y el zaï, por muy publicitado que sea, es sólo la punta del iceberg: medias lunas, cordones de piedra, fruteros, estanques, cultivos estratificados... Estas técnicas ancestrales merecen toda nuestra atención porque representan formas inteligentes de adaptación a situaciones extremas . condiciones térmicas e hídricas, cercanas a las que experimentarán los países mediterráneos en 2100 en un escenario climático de +4°C. Para construir una nueva narrativa sobre el futuro global del agua, escuchemos y escuchemos los secretos de los agricultores sahelianos. Este artículo es parte de un proyecto que involucra a The Conversation France y AFP audio. Ha contado con el apoyo financiero del Centro Europeo de Periodismo, en el marco del programa “Solutions Journalism Accelerator” apoyado por la Fundación Bill y Melinda Gates. AFP y The Conversation France mantuvieron su independencia editorial en cada etapa del proyecto. Autores: Rafael Belmín Investigador en agronomía, fotógrafo, hospedado por el Instituto Senegalés de Investigaciones Agrícolas (ISRA, Dakar), CIRAD Hamado Sawadogo Investigador en agronomía, Instituto del medio ambiente e investigaciones agropecuarias (INERA) Moussa N´Dienor Investigador en agronomía, Instituto Senegalés de Investigación Agrícola (ISRA)