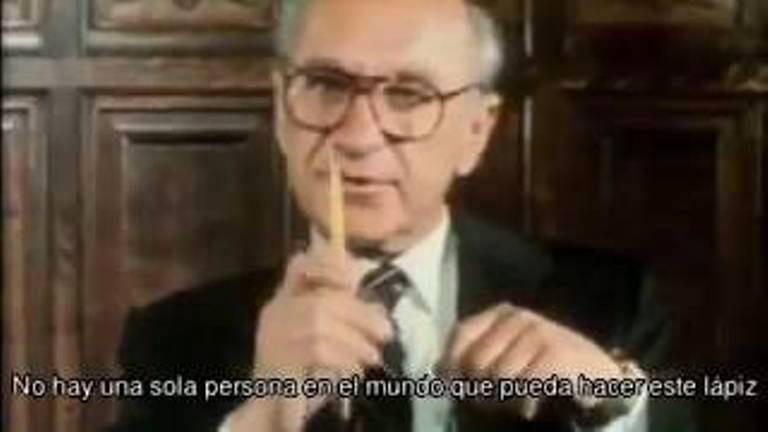

Por Diogo Costa Un video de Friedman explicando el milagro del lápiz se ha vuelto viral, con 42,5 millones de visitas y compartido por Elon Musk y muchos otros. El video destaca una idea simple pero profunda: nadie en la tierra sabe cómo fabricar un lápiz. Sin embargo, se fabrica. Todos los días. Miles de millones de veces. Friedman se basaba en I, Pencil, el ensayo de Leonard Read de 1958, que sigue siendo una de las reflexiones más poderosas sobre la libertad económica jamás escritas. Un lápiz, nos recuerda, no lo fabrica una sola persona, empresa o país. Es el resultado de la cooperación silenciosa de desconocidos: leñadores en Canadá, recolectores de caucho en Malasia, camioneros en Tennessee, inversores en ciudades que nunca visitarás. No es solo una lección sobre el comercio, es una lección de humildad. El comercio no es coacción. Es confianza. Intercambio voluntario. El milagro de la coordinación descentralizada entre naciones, industrias y personas. Y, sin embargo, hoy en día, ese milagro está siendo atacado. No por adversarios extranjeros, sino por nuestro propio gobierno. Un lápiz es posible gracias al libre comercio. También lo es un teléfono inteligente. También lo es el fertilizante que un agricultor esparce por el suelo de Iowa, el equipo médico de una clínica rural, las barras de acero de una obra en Georgia. Las empresas estadounidenses dependen de insumos globales para seguir siendo competitivas. Las familias estadounidenses dependen de productos asequibles para llegar a fin de mes. Cuando subimos los aranceles, no solo gravamos a los «extranjeros». Subimos el precio de todo lo que construimos, cultivamos y usamos. Castigamos la cooperación que hace que la vida cotidiana sea más asequible y que las empresas puedan funcionar mejor. El hecho de que tengamos déficit comercial con países como Madagascar, donde se cultiva la vainilla para nuestros postres, o Vietnam, donde se cosen las zapatillas para correr por la mañana, ahora se considera un escándalo. La política arancelaria de la administración Trump se basa en la idea de que todo déficit comercial es una prueba de trampa, injusticia y daño a los estadounidenses. Han impuesto un arancel del 47 % a Vietnam y del 46 % a Madagascar, como si estos países tuvieran la obligación de comprarnos tanto como nosotros les compramos a ellos. Como si estos intercambios fueran signos de debilidad o traición en lugar de cooperación. Como si Estados Unidos estuviera siendo explotado por las mismas personas que ayudan a hacer nuestras vidas más habitables. Esto no es solo mala economía. Es mala filosofía moral. En realidad, un déficit comercial solo significa que compramos más productos a un país que lo que ellos nos compran a nosotros. Eso no es robo. No es traición. Y desde luego no es prueba de explotación. Es el resultado de intercambios mutuamente beneficiosos, a menudo acompañados de entradas de capital, inversión extranjera y confianza global en la economía estadounidense. No se tiene un déficit por cuenta corriente con el mundo a menos que el mundo esté deseando invertir en tu futuro. Sí, es cierto que muchos países siguen imponiendo barreras injustas a los productos estadounidenses. Eso es un problema real. Pero requiere soluciones reales: estrategia diplomática, reforma institucional y presión global. No aranceles generales repartidos como cupones de castigo. La respuesta correcta a las malas políticas comerciales en el extranjero no son peores políticas comerciales en casa. Pero incluso líderes cuyas políticas muchos ven con escepticismo, como Franklin Roosevelt y Harry Truman, entendieron que el liderazgo global requería algo más que impulsos. La arquitectura de posguerra de Roosevelt, desde Bretton Woods hasta el GATT, y la adopción por parte de Truman de marcos institucionales como el Plan Marshall y la OTAN, no se basaban necesariamente en restricciones constitucionales. Pero sí reflejaban el reconocimiento de que los intereses estadounidenses deben garantizarse a través de estructuras, no de espectáculos. Lo que tenemos ahora es algo completamente diferente: aranceles impuestos por decreto ejecutivo, empresas obligadas a realizar inversiones «patrióticas» y una estrategia comercial reducida a una prueba de lealtad. No es Estados Unidos como creador de reglas o constructor de normas duraderas. Es una política económica exterior llevada a cabo como una venganza personal, improvisada, impulsiva y transaccional. Así no es como los fundadores imaginaban el liderazgo económico. Creían en el equilibrio institucional: en que el Congreso, y no el ejecutivo, tuviera el poder de recaudar impuestos. Construyeron una república de reglas, no de acuerdos personales. Así no es como funciona un país serio. Esto no es un orden económico basado en reglas. Es política de transacción por transacción. Se pide a las empresas que cambien sus cadenas de suministro y reinviertan en Estados Unidos no por la estabilidad o las reformas a largo plazo, sino porque se les dice: «Confíen en mí». Los aranceles son impuestos a los consumidores y las empresas estadounidenses. Encarecen los insumos, reducen las opciones y frenan la inversión. No traen de vuelta los empleos, sino que encarecen las herramientas para crearlos. Durante la campaña, el vicepresidente JD Vance afirmó que «un millón de tostadoras baratas y falsificadas no valen el precio de un solo empleo en la industria manufacturera estadounidense». La frase fue aplaudida. Pero traicionaba una peligrosa ilusión económica. Vance ve la tostadora. No ve a los millones de familias que compraron esa tostadora por 20 dólares en lugar de 80 y utilizaron el ahorro para comprar comida, medicinas o material escolar para sus hijos. No ve al propietario de la pequeña empresa que compró equipos más baratos y contrató a otro trabajador. No ve los milagros cotidianos de la liberación de capital, la reorientación de la inversión y la creación de empleo de segundo orden. Henry Hazlitt llamó a esto la falacia de «lo visible y lo invisible». Es el truco más viejo de la política: mostrar el trabajo en la fábrica que se puede salvar, ocultar los miles de futuros mejores que se destruyen silenciosamente. Si queremos una economía global más libre y justa, no lo conseguiremos quemando la confianza y imponiendo impuestos a nosotros mismos. Lo conseguiremos permitiendo a los inversores y a los emprendedores crear industrias competitivas, invirtiendo en educación permanente y en innovación, y reforzando las instituciones que perduran más que las quejas de un hombre. Eso es lo que Estados Unidos solía representar: reglas, no caprichos; instituciones, no improvisación. Steve Miran dice que, como Estados Unidos ha tenido déficits comerciales durante décadas, los modelos económicos deben cambiar. Pero eso es como decir que la gravedad dejó de funcionar porque los aviones vuelan. El déficit persistente de Estados Unidos no es un defecto del sistema. Es un reflejo de cuánto depende el sistema de nosotros. Los modelos deben leerse teniendo en cuenta el contexto institucional. Hay mucho más en juego que la balanza comercial. Lo que se está sacrificando, a un costo terrible, es el modelo estadounidense de liderazgo basado en principios, arraigado en la libertad, la confianza y las reglas. Si lo perdemos, perdemos el milagro silencioso que hay detrás de mil millones de lápices. ***Diogo Costa es Presidente de la Fundación para la Educación Económica (FEE). Es licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Petrópolis y máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia.